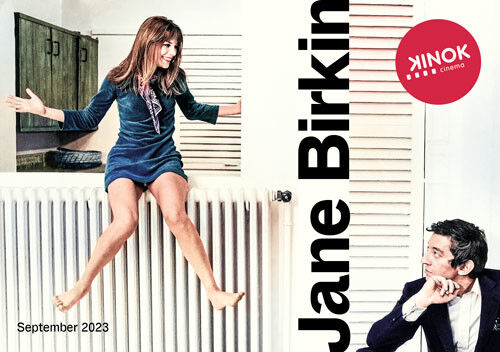

Die Londonerin in Paris

Jane Birkin – Schauspielerin, Sängerin, Ikone

von Alexandra Seitz

Am 16. Juli dieses Jahres ist Jane Birkin im Alter von 76 Jahren in ihrer Wohnung in Paris gestorben. Diese ihr gewidmete Filmreihe versammelt einige zentrale Arbeiten, in denen das Autobiografische und das Professionelle auf diskrete, dabei doch aufschlussreiche Weise sich sanft ineinander spiegeln.

Es sind nur ein paar Minuten, aber diese paar Minuten sorgen für einen ersten Skandal und versehen sie mit einer Aura, die das Schamhafte mit dem Freizügigen paart. Der Ruhm, der sie fortan umgibt, ist spannungsgeladen und hat etwas Notorisches, auch ein wenig Liederliches. Mit der Ungelenkigkeit einer jungen Giraffe stakst «die Blonde» direkt aus Swinging London ins Atelier des (Mode)Fotografen Thomas; sie und ihre Freundin, «die Brünette», wollen Models werden, sie posieren und kokettieren, und weil die Zeiten für die Jugend günstige sind, tollen sie alsbald (halb)nackt herum. Thomas ist kein Kostverächter, man kann sich vorstellen, was im Weiteren passiert. Hinter vorgehaltener Hand ein Flüstern vom «flotten Dreier» – Mitte der 1960er-Jahre konnte das noch verrufen klingen – und die Zensurinstitutionen in mehreren europäischen Ländern lassen sich nicht lange bitten und greifen zur Schere.

Doch es ist die augenscheinliche Unschuld, die die Darstellerin der Blonden, Jane Birkin, fast noch ein Teenager, erkennen lässt, die einschlägt. Es ist die vollkommene Abwesenheit von Berechnung oder Misstrauen und damit einhergehend auch eine absolute Furchtlosigkeit, die Jane Birkins Mini-Auftritt in «Blow-Up» (Michelangelo Antonioni, 1966) – 1967 in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet und eines der zentralen Werke jener Zeit – zum Karriere-Auftakt werden lassen. Dieses im Vibe der Sechziger befreite schlaksige Mädchen, das mit wenig Hintern, O-Beinen und kaum Busen so ungeheuer sexy wirkt, hat keine Ahnung von den Mechanismen der Ausbeutung, die das Verhältnis der Geschlechter bestimmen. So zumindest sieht es auf der Leinwand aus. In der Wirklichkeit aber war Birkin seit einem Jahr mit dem um einiges älteren, erfolgreichen Filmmusikkomponisten John Barry verheiratet, der sie, kurz nachdem sie 1967 die gemeinsame Tochter geboren hatte (die 2013 früh verstorbene Fotografin Kate Barry), für eine andere sitzen liess. Kurz darauf ging Birkin nach Paris, um, obwohl sie kein Wort Französisch sprach, in «Slogan» (Pierre Grimblat, 1969) ein unbeschwertes junges Ding von der Insel zu spielen, das sich in Venedig in einen älteren, verheirateten Mann verliebt. Der wiederum wurde vom 18 Jahre älteren, berühmten Chansonnier Serge Gainsbourg verkörpert; und obwohl die beiden anfangs einander herzlich abgeneigt waren – er fand sie unbedeutend, sie ihn arrogant –, sollte aus den beiden nicht nur «das Paar des Jahres» werden, sondern auch eine (pop)kulturelle Institution der Grande Nation.

Noch vor dem eigenwilligen «Slogan» jedoch, der wie eine überdrehte Komödie beginnt, sich dann aber kompromisslos ins Beziehungsdrama stürzt, kam «La Piscine» (Jacques Deray, 1969) in die Kinos. In diesem hitzegelähmten Eifersuchtstheater agiert Birkin an der Seite von Weltstars – Romy Schneider, Alain Delon, Maurice Ronet – und besteht mühelos. Ihre unbewusste, natürliche Erotik paart sich in der Figur der semi-verstockten, 18-jährigen Pénélope mit einem Anflug von Berechnung und einer ersten Ahnung jener Grausamkeit, deren eine erwachende Lolita fähig ist. Heimlich belustigt scheint sie, die als Katalysator all der latenten Konflikte zwischen den Erwachsenen fungiert, ihre Wirkung zu beobachten: wie die Männer sich abstrampeln – um am Ende doch unterzugehen. Birkin kann das (auch), doch die Venusfalle ist nicht ihr Typ. Vielmehr ist sie gerade zu Beginn ihrer Karriere oft in Komödien in der Rolle der in Frankreich deplatzierten, auf unbekanntem Terrain tollpatschig agierenden Engländerin mit naivem Charme und lustigem Akzent zu sehen. Jedesmal bringt sie sowohl ihre geografische Fremdheit als auch ihre kulturelle Freiheit in die Figur mit ein. Jane Birkin mag und kann Komödie, aber sie mag auch Herausforderungen und weiss sie zu nutzen; in einem Interview bezeichnet sie sich einmal als «die Vorhut Swinging Londons», als die sie die Pariser:innen seinerzeit im Sturm erobert habe. Sie wird angestaunt, als sei sie von einem fremden Stern gefallen, ein unbefangenes, sich verschwendendes Wesen, für das die Regeln und Normen des grossen Rests nicht gelten.

So kommt es wohl auch, dass das Ikonische sich rasch anlagert an der schmalen, zarten Figur der Jane Mallory Birkin, geboren am 14. Dezember 1946 in Marylebone, London, als Tochter der Schauspielerin Judy Campbell und des Lieutenant Commander der Royal Navy David Birkin. Und es lagert sich nicht nur in Gestalt eines als Handtasche dienenden Weidenkorbes an, den sie sogar noch in ihren Filmen mit sich herumschleppt und der Mitte der Achtziger durch die nach ihr benannte Birkin-Bag ersetzt wird, die das Luxus-Modehaus Hermès eigens für sie designt und die sich dank langer Warteliste und hohem Preis hartnäckig auf der Liste der Kulthandtaschen hält. Mindestens ebenso hartnäckig auf der Liste der allzeit gültigen Top-10-Engtanz-Songs steht der 1969 auf dem gemeinsamen Album Jane Birkin – Serge Gainsbourg veröffentlichte, legendäre Song Je t’aime … moi non plus. Mit seinen nahezu pornografischen Stöhnern und Seufzern, die das Duett der beiden begleiten und in einen eindeutigen Kontext setzen, sorgte das Lied für ordentlich Furore, um nicht zu sagen für einen handfesten Skandal, und wurde von nicht wenigen Radiosendern auf den Index gesetzt.

Das inkriminierte Lied kommt 1976 auch in Gainsbourgs Regiedebüt «Je t’aime moi non plus» zum Einsatz, in dem Birkin einen radikalen Imagewechsel vollzieht. Gainsbourg stellt die androgyne Ausstrahlung seiner Lebensgefährtin, die diese mit einer Kurzhaarfrisur noch unterstreicht, in den Mittelpunkt der Geschichte: Der schwule Müllkutscher Krassky (Joe Dallesandro) verliebt sich in Johnny (Birkin), weil er sie für einen Jungen hält. Dass sie keiner ist, macht den Geschlechtsverkehr zum Problem; die Schmerzen, von denen dieser Film erzählt, sind also nicht nur jene der Eifersucht, die alsbald schon zwischen Johnny und Padovan, Krasskys vormaligem Geliebten, aufflammt. «Je t’aime moi non plus»ist das radikale Werk eines filmemacherischen Laien, das auch zeigt, wie eine zartgliedrige Schauspielerin sich weigert, ihre Figur zum Opfer werden zu lassen, und die damit allen Bemühungen der Männer vor und hinter der Kamera trotzt.

Vier Jahre später, in Jacques Doillons «La Fille prodigue», dessen Gegenstand das inzestuöse Begehren der Titelfigur ist, zeigt Birkin an der Seite der Schauspielinstitution Michel Piccoli den intellektuellen Regisseur:innen, die das französische Arthouse-Kino prägen, dass und wie mit ihr zu rechnen ist. Zugleich markiert dieser Film das Ende ihrer Beziehung zu Gainsbourg, aus der 1971 Tochter Charlotte hervorgegangen war. Birkin tut sich mit Doillon zusammen; 1982 wird die gemeinsame Tochter Lou geboren. Gainsbourg wiederum wird nach der Trennung und bis zu seinem Tod 1991 weiterhin wunderbare Lieder für Birkin schreiben, die diese mit ihrer hohen, brüchigen Stimme endlich auch in Konzerten weltweit und sehr erfolgreich zu Gehör bringt. Die Töchter Charlotte und Lou werden in die Fussstapfen der Mutter treten und als Schauspielerinnen und Musikerinnen reüssieren.

Zunächst aber dreht Birkin unter anderem mit Jean-Luc Godard, Bertrand Tavernier, Marion Hänsel, Alain Resnais und festigt ihren Status als hochsensible Darstellerin facettenreicher Frauenfiguren. Agnès Varda widmet ihr 1988 ein ins Essayistische ausfransendes Porträt («Jane B. par Agnès V.»), im Zuge dessen Birkin der Filmemacherin einen Text anvertraut, aus dem wiederum noch im selben Jahr «Kung-Fu Master!» entsteht. Darin spielt der Sohn von Varda und Regisseur Jacques Demy, Mathieu Demy, die Rolle des 14-Jährigen, in den sich die von Birkin dargestellte Vierzigjährige verliebt. Es ist vor allem die Behutsamkeit, mit der Varda und Birkin das vordergründig Verbotene und Tabuisierte der Verbindung auf das tatsächlich Skandalöse hin abklopfen, die diesem von Melancholie erfüllten Film seine anrührende Überzeugungskraft verleiht. «La Belle noiseuse» (1991) – nach «L’Amour par terre» (1984) Birkins zweite Zusammenarbeit mit Jacques Rivette – vereint die Schauspielerin ein weiteres Mal mit Piccoli. Der spielt den Maler Frenhofer, der von seinem Galeristen und einem Nachwuchsmaler angestiftet wird, seine Schaffenskrise zu überwinden, indem er ein mit seiner Frau und vormaligem Modell (Birkin) begonnenes (und gescheitertes) Bild mit einem neuen Modell (Emmanuelle Béart) wieder aufgreift. Das Ergebnis ist ein ebenso hochspannendes wie nuanciertes wie langwieriges Kräftemessen, das keine:n der Beteiligten ungeschoren lässt, und mittels dessen Rivette den kreativen Prozess mit den diesen bedingenden emotionalen Bindungen ins Verhältnis setzt.

Birkins letzte schauspielerische Arbeit ist der charmante Kurzfilm «La Femme et le TGV» (Timo von Gunten, 2016), in dem sie zeigt, wie in einer schon etwas bitteren ältlichen Dame dank einer romantischen Illusion, die eines Tags in ihren Garten weht, die Lebenszugewandtheit wieder erblüht. 2021, in ihrem Haus in der Bretagne, wird ihre Tochter Charlotte ihr dabei zuhören, wie sie sich erinnert, und zeigen, wie sie lebt. Etwas zurückgezogen, vielleicht manchmal ein bisschen allein, doch immer zugewandt und hoffend – «Jane par Charlotte» ist auch ein Vermächtnis.

Alexandra Seitz ist freie Filmkritikerin und lebt in Berlin.

Heute

Heute