Schocher als Einstiegsdroge

von Marcel Elsener

«Die Schweiz bietet keine Wirklichkeit», schrieb Jörg Huber 1979 unter dem Titel «Erstarrte Bewegung» in der Filmzeitschrift «Cinema». Und er fragte sich, ob «in diesem Land überhaupt Bilder noch möglich sind. Bilder, die Träume festhalten, Phantasie freisetzen und Wirklichkeit dem Sog der Saubermänner entziehen. Subversive Bilder.» Genau damals, im Winter 1979/80, drehte der gelernte Engadiner Fotograf und Kinobetreiber Christian Schocher mit einer kleinen Crew, allen voran der Kameramann und Nachtfilmspezialist Clemens Klopfenstein, einen Film, der die Stimmung in diesem vordergründig sauberen Land umwerfend auf den Punkt brachte: «Reisender Krieger».

Mit seinem dreistündigen Schwarzweissfilm traf Schocher den Nerv der Zeit kurz vor der «Bewegung» in Zürich und anderen Schweizer Städten. Sein «einsamer Trip durch die Fassaden eines Landes, das nach Money, Milk and Honey stinkt, nach Business, Blei und Beton, nach erstickten Gefühlen und niedergewalzten Träumen» (Schocher) entsprach der Unzufriedenheit über das kleinräumige Land mit seinem Postkarten-Heimatangebot, das keinen Raum bot für Abenteuer, Weite und Räusche der Unvernunft. Und es passte in die grosse Erzählung einer Grauwelt, wie es «Grauzone» als Titel eines Films und einer Band und «Grauschleier» im Song der Fehlfarben taten.

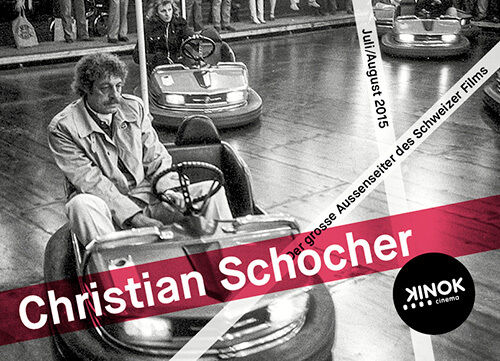

Wer ihn gesehen hat, bringt ihn nicht mehr aus dem Kopf: Krieger, ein Typ ohne Vorname, verkörpert von Ziegler, Willy – einen solchen Helden gibt es keinen zweiten in der Schweizer Filmgeschichte. Der fabelhafte Laie Ziegler fährt mit Afrolook, Schnauz, traurigem Blick und Trenchcoat als Kosmetikvertreter im Citroenkombi eine Woche lang durchs zubetonierte Land. Und trifft im winterlich garstigen Land auf Wirtinnen, Säufer, Freaks, Musiker oder auch eine Bergbauernfamilie. Seine irrlichternde Reise lehnt sich an Homers Odyssee und Joyces Ulysses an, und als Zuschauer weiss man nie so recht, was nun im Moment passierte oder was verdichtend inszeniert worden ist.

«Reisender Krieger» ist bis heute eine gültige Chiffre für das Fremdsein in der Heimat und die «Arschlochigkeit der Welt», wie es im Film eine freche Coiffeuse formuliert. Die Kritik liebte diesen Trip auf Anhieb: Schochers Version einer «Billardtisch-Odyssee», schrieb Martin Schaub, sei eine «Nacht- oder Untergrundversion» von Alain Tanners «Messidor», «ein Akt von verzweifelter Subversion». Und jener sarkastische Rezensent, der meinte, man könne während der Vorführung eine Zigarette rauchen gehen und habe nichts verpasst, mehrte letztlich nur den Mythos. Regisseure wie Fredi Murer oder Peter Liechti zählten Schochers Film zu ihren Favoriten, auch international gehört er zu den einflussreichsten Schweizer Filmen – doch über Insiderkreise hinaus erreichte die endlose Odyssee wenig Publikum. Damit verhält es sich mit Schocher und seinem Meisterwerk wie mit Velvet Underground und ihrem (Bananen-)Albumdebüt: Das kauften gemäss dem legendären Satz Brian Enos damals nur wenige Leute, aber jeder, der eins kaufte, gründete später eine Band. «Reisender Krieger» sahen bei den Premieren in Locarno (1981) und Solothurn (1982) und im Verlauf der Jahre vielleicht ein-, zweitausend KinogängerInnen, doch jeder und jede griff hernach zur Kamera, schrieb eine Hymne, gründete ein Kellerkino oder träumte von einem Drehbuch.

2008 hauchte Schocher seinem Werk, von dem noch eine einzige brauchbare Kopie existierte, neues Leben ein: Wiederum in Solothurn präsentierte er eine auf Zweieinhalbstunden gekürzte und restaurierte Fassung, von 16 mm auf 35 mm im Format 4:3 aufgeblasen, der Ton digitalisiert. Nunmehr tauglich für alle Kinos, tourte dieser «Director’s Cut» auf internationalen Festivals und in den Studiokinos der Deutschschweiz. Von seinem spröden Charme hat der Film über die Jahrzehnte nichts eingebüsst, sein lakonischer Humor hat eher noch dazugewonnen. Und die «Frische und Frechheit» hält Schocher, Jahrgang 1946, seiner Befindlichkeitsstudie heute noch zugute: «Ich finde den Film formal noch immer modern und provokativ im Vergleich zu dem, was sonst im Schweizer Film läuft», meinte er 2010. Er habe laut lachen müssen, als die Dänen um Lars von Trier ihr Dogma verkündeten. «Klopfenstein und ich haben das zuvor schon entwickelt, wir haben’s nur nicht an die grosse Glocke gehängt. Keine geschriebenen Dialoge, kein Kunstlicht, ausschliesslich Handkamera: Das war unser Dogma.»

Und weiterhin, dank permanenter Wiederentdeckung, wirkt Schochers Werk als Einstiegsdroge für Filmstudenten. Zwei Generationen jünger sind die beiden St.Galler in Zürich, Marcel Bächtiger (Jahrgang 1976) und Andreas Müller (1975), die dieses Jahr in Solothurn ihre Hommage an den bekannten Unbekannten des Schweizer Films vorstellten: «Christian Schocher, Filmemacher». Bächtiger und Müller liessen sich förmlich anstecken von der anarchischen Kraft der Schocher’schen Filmwelt. Sie sind kraft ihrer Begeisterung und über öffentliche Gespräche mit dem Regisseur in Zürich zu ihrem Filmprojekt gekommen: Bächtiger hatte ihn an sein Filmseminar an der Architekturabteilung der ETH Zürich eingeladen, Müller in seinen Ciné-Club im Perla-Mode an der Langstrasse. Die Motivation war bei beiden dieselbe: «Wir wollten etwas über die Arbeitsweise eines Regisseurs erfahren, der mit seinen vitalen, zärtlichen, experimentierfreudigen Werken wie kein anderer das alternative Schweizer Kino der letzten fünfzig Jahre verkörpert.» Und beide waren sie fasziniert von einem Kinofreak, der weitab von den Zentren der Filmszene wirkt und mitunter wie ein Phantom seiner eigenen Legenden erscheint. Umso grösser der Publikumsandrang an beiden Veranstaltungen: heillos überfüllte Räume, eine elektrisierte Zuhörerschaft. Die Gespräche mit Schocher hätten einen «Erfahrungs- und Geschichtenschatz offenbart, der im besten Sinn filmreif ist», heisst es im Projektbeschrieb. Im Grunde wolle ihr Film die grossartigen Gespräche mit dem begnadeten Erzähler einem breiteren Publikum zugänglich machen und «seine Lebens- und Schaffensgeschichte als oral history für die Nachwelt erhalten».

Umso schöner, wenn ihre Schocher-Hommage nun im Kinok das Wiedersehen mit den vier wohl wichtigsten Filmen des Engadiners ermöglicht. Selbstverständlich mit «Reisender Krieger», aber auch mit dem Nachfolgewerk «Lüzzas Walkman». Den 1989 nur mässig aufgenommenen Zürich-Strassenfilm bezeichnete Clemens Klopfenstein als «Reisender Krieger in Farbe». Diesmal ist es ein junger Bergbauer, der ohne Geld und Papiere durch die Schweizer Grossstadt stolpert und wie Krieger traurigen oder witzigen Figuren am Rande der Gesellschaft begegnet. Ein grandioses Wagnis, ohne Drehbuch und mit Laien improvisiert, was man dem Film im Guten und Schlechten jederzeit ansieht. Ganz anders Schochers Erstling «Die Kinder von Furna» (1975), längst ein Klassiker der Spezialdisziplin des Schweizer Dokumentarfilms: der sorgfältigen ethnographischen (Langzeit-)Reportage.

Die eigentliche Sensation dieser kleinen Schocher-Retrospektive ist aber das experimentelle Frühwerk «Das Blut an den Lippen der Liebenden» (1978), das kaum jemand gesehen hat und jetzt höchst wahrscheinlich seine Ostschweizer Premiere erlebt. Bächtiger und Müller schwärmen für diesen «wunderbaren Alpenwestern», der in den Siebzigerjahren quer stand in der hiesigen Filmlandschaft. Dabei glänzt die pathetische Liebesgeschichte eines tragischen Heimkehrers mit allerhand formalen Überraschungen. Er habe nach den «Kindern von Furna» darauf gepfiffen, die Erwartungen an einen «todsauren Dokumentarfilm über geplagte Minderheiten» zu erfüllen und stattdessen «endlich einmal etwas anderes aus der Schweiz» filmen wollen.

In «Christian Schocher, Filmemacher» hört man den Erzählungen des «Alpenderwischs» mit der klobigen Nase und der zottligen grauen Mähne fasziniert zu. Die Freiheit, die er sich nahm! Die Unabhängigkeit, die Eigenständigkeit, den Mut zur Improvisation und zur Arbeit mit Laien! Tollkühn – und bis heute unerreicht. Schochers «selbst gewähltes Abseitsstehen» und sein ureigener Zugang zum Filmemachen hat das Duo Bächtiger/Müller gepackt: Sein Motto «Rausgehen und Losfilmen» gründet auf einer grossen Menschlichkeit und dem Vertrauen für jenes «gute Gespür», das aus befreundeten Amateuren Arbeitskollegen machte. Den «wahren Schocher», der über vierzig Jahre lang das Dorfkino in Pontresina betrieb und im Oberengadin eine künstlerische «Institution» ist, lernt man in der filmischen Hommage kennen – wenn man mit seinem Blick die heimatlichen Landschaften durchwandert, und vor allem, wenn man mit ihm im Gespräch ist im «verwunschenen Waldlokal Chalet Sanssoucis».

Schliesslich gelingt Bächtiger und Müller noch eine Pointe: Sie haben die rebellische Coiffeuse ausfindig gemacht, die dem «Reisenden Krieger» damals «Haar und Hirni» wusch: Marianne Huber Donati, die frühere Basler Wirtin, lebt heute im Tessin. So werde die Schweiz im nächsten Winter riechen, verspricht der Handelsreisende Krieger, wenn er seine Parfums in die Verkaufsläden bringt. Und bis heute lässt sich sagen: In den Filmen von Christian Schocher riecht die Schweiz natürlich nicht immer gut, aber immer erfrischend anders.

Marcel Elsener, Journalist beim St.Galler Tagblatt, hat «Reisender Krieger» und Christian Schocher 1985 als Student im Filmseminar von Solothurner-Filmtage-Gründer Stephan Portmann schätzen gelernt.

Heute

Heute