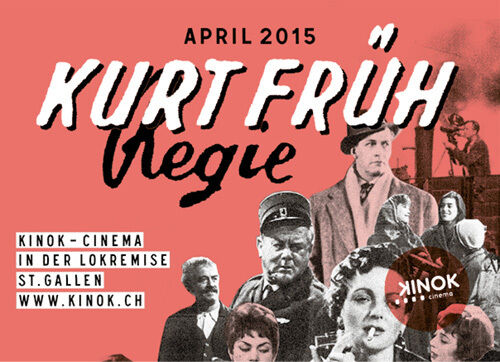

Zum 100. Geburtstag von Kurt Früh

Von Kurt Früh lernen

von Christian Jungen

Viele Filmer der Swissness-Welle berufen sich heute auf den grossen Regisseur der Nachkriegszeit. Ein Missverständnis: Kurt Früh setzte nicht auf Folklore, sondern auf Sozialrealismus.

Der Schweizer Film zelebriert heute so affirmativ Swissness, wie das nicht einmal zur Zeit der geistigen Landesverteidigung (1932–1960) der Fall war. Im Dokumentarfilm sind Jödele und Bödele Trumpf – es ist zum Verdubele! Und der Deutschschweizer Spielfilm lebt – von den «Herbstzeitlosen» über «Mein Name ist Eugen» bis zum «Verdingbub» – von Retro-Ästhetik und Rückbesinnen auf den alten Schweizer Film der Fünfziger.

Erstaunlicherweise berufen sich viele Vertreter der cineastischen Ballenbergisierung auf Kurt Früh (1915–1979). Der St. Galler zeichnete als Regisseur und Drehbuchautor für Werke wie «Bäckerei Zürrer», «Hinter den sieben Gleisen» und «Dällebach Kari». Michael Steiner nannte Früh als Vorbild, als er «Mein Name ist Eugen» schuf. Nun legt Xavier Koller eine auf dem Theaterstück von Livia Anne basierende Neuinterpretation von «Dällebach Kari» über den stadtbekannten Berner Coiffeurmeister mit der Hasenscharte vor. «Eine wen iig» ist ein unterhaltsamer Film, technisch hervorragend gemacht. Nils Althaus als junger Kari und Carla Juri als seine Angebetete spielen charismatisch. Und doch: Im Vergleich zum Original von 1970 fällt der neue Film ab. Koller hat den Stoff weichgespült. Sein Melodram lebt nun in der Anlage des alten Dällebach, der sich an die «schönste Zeit seines Lebens» erinnert, zu fest von Nostalgie und Verklärung, was in der ästhetisierenden Bildsprache zum Ausdruck kommt.

Italienische Vorbilder

Wenn man Neuverfilmung und Original vergleicht, denkt man: Der Schweizer Film könnte heute viel von Kurt Früh lernen. Der St. Galler hat seine Geschichten immer an authentischen Schauplätzen angesiedelt. «Dällebach Kari» ist ein Berner – ohne dass Früh ständig Bundeshaus und Zytglogge zeigte. Lokalkolorit und Swissness rühren beim Meister daher, dass er Figuren zeigt, wie man sie auf der Strasse oder in der Beiz trifft – «echte Berner Gringe», wie es im Abspann heisst. Heute laben sich viele Filmer lieber an Schweizer Fahnen und Geranienkisten an Bauernhäusern. Und wenn sie einen Kleinbürger und sein Milieu aus dem Helikopter einfangen, wie man das aus Hollywoods Bigger-than-Life-Kino kennt, haben sie den Kampf um Authentizität bereits verloren. Die Form sollte dem Inhalt gerecht werden.

Kurt Früh wusste darum. Er nahm sich den Neorealismus von Vittorio De Sica und Pietro Germi zum Vorbild. Er war ein Linker, wirkte als Leiter an der kommunistischen Volksbühne Zürich. In die Figurenzeichnung – das A und O seines Schaffens – hat er seine Haltung einfliessen lassen. «Bäckerei Zürrer» (1957) war der erste Film, der sich der Einwanderer-Problematik annahm. Nicht zornig aufklärend, wie später das Kino der 68er, sondern um Sympathie werbend, mit den Mitteln des populären Films. Frühs Werke leben von der – etwas sozialromantischen – Liebe zu den Aussenseitern. Diese sozialpolitische Dimension hat von Frühs Jüngern einzig Samir übernommen, der mit seinem «Chräis-Chäib»-Film «Filou» (1988) eine Art Achtziger-Gegenstück zu «Bäckerei Zürrer» schuf.

Kurt Frühs Protagonisten kratzten am Lack der Selbstherrlichen. «Er hed Witze gmacht, wo chutzele, und Witze gmacht, wo biisse», singt Mani Matter im «Dällebach Kari» über den Titelhelden. Dällebach erteilt etwa dem Populismus eines opportunistischen Nationalrats, der fürs Fernsehen mit ihm posieren will, eine klare Absage. Heute ist das «Biisse» den Schweizer Filmen abhandengekommen. Sie wollen bloss noch «berühren», ans Herz gehen. Und so verkommt leider auch Kollers «Dällebach» beinahe zum Rührstück.

Standhaft und selbstkritisch

Der Druck, kommerzielles Kino zu machen, bestand schon zu Frühs Zeiten. Die Produzenten hielten die Saga vom Dällebach für zu tragisch. Sie verlangten eine heitere Version. Früh boxte mit Hilfe seines Hauptdarsteller Walo Lüönd die traurige Version durch. Diese berührt übrigens viel mehr als die rührselig angelegten heutigen Schweizer Filme. Etwas von Frühs Standhaftigkeit wünschte man sich jedem Filmer – auch in Krisenzeiten. Nach drei Drehwochen brannte Frühs Produzent mit dem Geld nach Spanien durch. Trotzdem wurde «Dällebach Kari» fertiggestellt. Er lockte im ersten Monat 50’000 Zuschauer ins Kino, relativ wenig für einen Regisseur, dessen frühere Werke eine Million Eintritte verzeichneten. Trotzdem gilt «Dällebach Kari» heute als Klassiker, ja gar als Kultfilm.

Früh wollte immer Publikumskino machen, biederte sich aber mit seinen persönlichen Filmen nie an. Schliesslich war er selbstkritisch. Viele 68er lehnten ihn als Vertreter von Opas Kino ab. «Ich fand das unter meinem Niveau», urteilte etwa Markus Imhoof über Kurt Frühs Kleinbürger-Filme. Umso besser, dass sich Früh für die Jungen interessierte. Die Geschichte vom Nonkonformisten Dällebach bekam er von einem Studenten gesteckt. Sein Film ist mit seiner Sozialkritik und der ungeschönten Bildsprache ein Übergangswerk zwischen altem und neuem Schweizer Film. Heute huldigen viele Schweizer Filme Grosis heiler Welt. Sie drücken mit ihrer betulichen Nostalgie jene «Tendenz zur Zeitlosigkeit» aus, die Paul Nizon einst in seinem «Diskurs in der Enge» kritisierte. Kurt Frühs Filme widerspiegeln immer die Zeit, in der sie entstanden. Das macht sie bis heute sehenswert.

Christian Jungen ist seit 2009 Redaktor für Film im Ressort Kultur der NZZ am Sonntag und Chefredaktor der Filmzeitschrift Frame. Dieser Artikel erschien erstmals in der NZZ am Sonntag vom 19.2.2012.

Engagierter Schweizer Texter, Film- und Theaterregisseur

von Felix Aeppli

Kurt Früh wurde am 12. April 1915 in St. Gallen als jüngster von fünf Söhnen in ein sozial-religiöses, künstlerisch anregendes Familienumfeld hineingeboren (sein Bruder Huldrich wurde Musiker, sein Bruder Eugen Maler). Die Familie wohnte damals an der Burgstrasse 33 und zog 1922 an die Moosbruggstrasse 19. Vier Jahre später erfolgte der Umzug nach Zürich, wo Kurt Früh die Matura bestand und an der Universität einige Semester Sprache und Musik studierte. Schon in früher Jugend interessierten ihn Politik und Gesellschaft. Als Gymnasiast gehörte er einer marxistisch orientierten Lesegruppe an, und über den Antifaschismus fand er zum Theater. Mit 18 Jahren war er bereits Leiter, Autor und Regisseur der an Brecht orientierten Volksbühne Zürich. Parallel dazu arbeitete er als Chanson-Redaktor für die Kabaretts Cornichon, Pfeffermühle und Bärentatze, welches er in Bern mitbegründet hatte.

Von 1936 an drehte er, teils in Zusammenarbeit mit Hans Richter, kurze Werbefilme für die Central Film Zürich. Darüber hinaus war er ab 1940 als Montagechef für die Schweizer Filmwochenschau tätig. Auch der Bühne blieb er mit der Inszenierung von Theater- und Chorstücken verbunden, etwa mit «Der neue Columbus» (1939, mit Musik seines Bruders Huldrich). Als Regieassistent der drei letzten Filme von Leopold Lindtberg, unter anderem bei «Unser Dorf», fand er 1949–1953 zum abendfüllenden Spielfilm.

Seine Tragikomödien «Polizischt Wäckerli» (1955) und «Oberstadtgass» (1956) waren Publikumsrenner. Beide Werke gingen auf Radiohörspiele von Schaggi Streuli zurück, der in den Verfilmungen auch die Hauptrolle übernahm und sie mit seinem «Raue-Schale-weicher-Kern»-Gestus weitgehend prägte. Mit «Bäckerei Zürrer» (1957), der im Zürcher Langstrassenquartier unter Kleingewerblern, Immigranten und Pennern spielte, fand Kurt Früh seinen eigenen Stoff und seinen eigenen Stil.

«Bäckerei Zürrer» ist der beste Schweizer Film der Fünfzigerjahre. Inspiriert vom italienischen Neorealismus gelang Kurt Früh 1957 mit diesem Werk eine meisterliche Inszenierung eines aktuellen Stoffes an Originalschauplätzen. Als erster Schweizer Regisseur nahm sich Früh der Einwanderer-Problematik an, nicht zornig-aufklärerisch wie später die Regisseure des Neuen Schweizer Films, sondern liebevoll beobachtend. Dies eröffnete den beiden Hauptdarstellern des Films, Emil Hegetschweiler (als Bäckermeister Zürrer) und Ettore Cella (als Marronibrater Pizzani), erst die Möglichkeit zur glanzvollen Interpretation ihrer Rollen.

Die Drehorte rund um die Zürcher Langstrasse bürgten für Authentizität: Hier rollt werktags pausenlos der Verkehr, hier vergnügt sich am Samstagabend die Konsumgesellschaft, und hier betreiben die Kleingewerbler schweizerischer und italienischer Herkunft ihr Geschäft. Frühs Blick für die Details macht aber auch die Widersprüche der Schweizer Gesellschaft in der Frühphase der Hochkonjunktur sichtbar, den Zwiespalt zwischen Wertkonservatismus einerseits und wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Aufbruch andrerseits. Dabei hatte der Regisseur stets ein Auge für die Aussenseiter; die Clochards aus «Bäckerei Zürrer» kamen 1959 als «Die drei unheiligen Könige» sogar zu einem Hauptauftritt in «Hinter den sieben Gleisen».

In dichter Folge drehte Kurt Früh bis 1963 weitere fünf Dialektfilme, «Café Odeon», «Der Teufel hat gut lachen», «Es Dach überem Chopf», «Der 42. Himmel» und «Im Parterre links». Er vermochte damit allerdings nicht an die früheren Erfolge anzuknüpfen: Zunächst die Fachkritik, zunehmend aber auch das Publikum verweigerten sich den Filmen, die nun als kleinbürgerlich-antiquiert empfunden wurden.

Kurt Früh wandte sich vom Spielfilm ab und leitete von 1964 bis 1967 das Ressort Theater am Schweizer Fernsehen. Er produzierte über dreissig Fernsehfilme (z.B. «Tod uf em Oepfelbaum», 1966, mit Heinrich Gretler und Jessica Früh) und führte dabei oftmals auch selbst Regie. Von 1967 bis 1969 wirkte er als Dozent für die neugeschaffenen, mehrmonatigen Filmkurse am Kunstgewerbemuseum Zürich. Hier fand er Anschluss an den Neuen Schweizer Film, zu dem seine beiden letzten Werke «Dällebach Kari» (1970) und «Der Fall» (1972) zählen.

Noch einmal spiegelte sich in diesen Filmen Frühs Engagement für die Aussenseiter der Gesellschaft: «Dällebach Kari» porträtierte den legendären Berner Coiffeurmeister mit der Hasenscharte, welcher sich wegen der aussichtslosen Liebe zu einer Bürgertochter das Leben nahm, und «Der Fall» kreiste um die triste Odyssee eines Zürcher Privatdetektivs. Beide Werke wurden von der Kritik gelobt, «Dällebach Kari» wurde zum Publikumserfolg, «Der Fall» hingegen floppte an der Kinokasse.

Dieser Misserfolg setzte dem Regisseur zu. Es folgten eine Zeit der Depression und schliesslich der Griff zu Tabletten und Alkohol. Kurt Früh vollendete noch seine Rückblenden (1975) in Buchform und starb von der Öffentlichkeit weitgehend vergessen am 24. März 1979 im Künstlerheim Boswil. Er hinterliess seine langjährige Ehegattin, die Schauspielerin Eva Früh Langraf (1919–2009), und die beiden Töchter aus dieser Ehe, Katja Früh (*1953) und Jessica Früh (*1956).

Felix Aeppli lebt in Zürich. Er ist ausgebildeter Historiker und Experte des Schweizer Films.

Der Cineclub St.Gallen zeigt am Montag, 13. April, 18 Uhr und 20 Uhr, in der Grabenhalle Kurt Frühs Film «Der Fall».

Heute

Heute