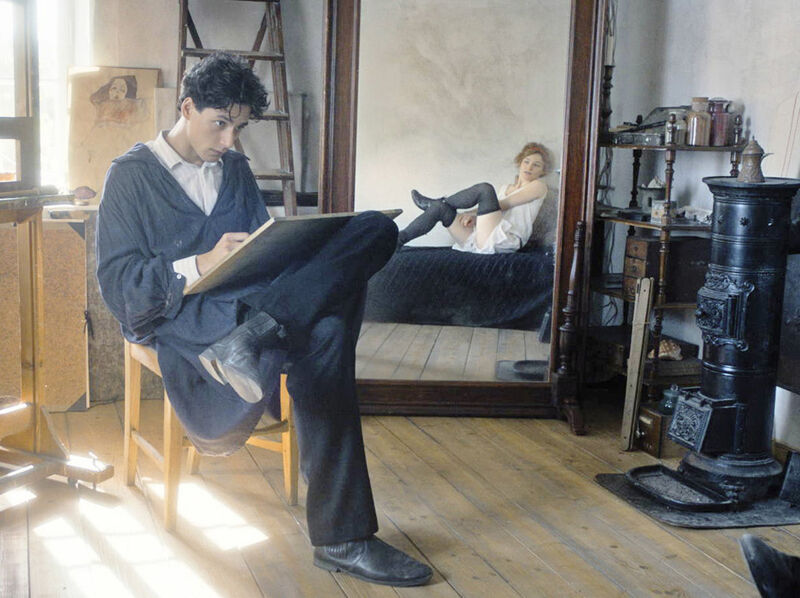

Egon Schiele: Tod und Mädchen

Regie: Dieter Berner

Darst.: Noah Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner, Marie Jung, Larissa Breidbach, Elisabeth Umlauft, Thomas Schubert, Cornelius Obonya u.a.

Egon Schiele, enfant terrible unter den Künstlern der Wiener Moderne, stiess mit seinen provokanten erotischen Aktdarstellungen die damalige Wiener Gesellschaft immer wieder vor den Kopf. Mit sechzehn Jahren war er an der Akademie der bildenden Künste aufgenommen worden, drei Jahre später schmiss er die antiquierte Ausbildung hin und stürzte sich in das Abenteuer als freischaffender Künstler. Als Vorlage diente die Romanbiografie «Tod und Mädchen: Egon Schiele und die Frauen» von Hilde Berger, die zusammen mit Regisseur Dieter Berner für das Drehbuch verantwortlich ist. Am Anfang des Filmes steht Schieles Tod; er starb mit nur 28 Jahren auf der Höhe seines Erfolgs an der Spanischen Grippe. Seine jüngere Schwester Gerti ist bei ihm; und während sie verzweifelt versucht, das Leben ihres Bruders zu retten, werden Erinnerungen an jene Frauen lebendig – darunter auch Gerti, sein erstes Modell und eine enge Vertraute –, die ihn und seine Kunst entscheidend mitprägten. Im Atelier seines älteren Freundes und Förderers Gustav Klimt lernt Schiele Wally Neuzil kennen, seine grosse Liebe und sein wichtigstes Modell; mit ihr posiert er im titelgebenden Gemälde «Tod und Mädchen». Im Prater, den er oft besuchte, trifft er die exotische Tänzerin Moa Mandu. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, heiratet Egon Schiele Edith Harms – ein pragmatischer Entscheid –, wodurch sich seine materiellen Lebensumstände verbessern. «Im Wechselspiel mit seinem leidenschaftlichen Liebesleben wird deutlich, was seine Werke so einzigartig werden lässt. In ein und denselben Zeichnungen hält Schiele mit wenigen Strichen lebenshungrige Erotik wie ausgemergelte Hinfälligkeit fest; den ganzen freudianischen Kosmos von Libido und Thanatos. Wären seine Porträts nicht längst kanonisiert, sie würden heute nicht minder schockieren. Als wäre die Parole, die in goldenen Lettern über dem Wiener Secessions-Gebäude prangt, vor allem auf ihn gemünzt: ‹Der Zeit ihre Kunst – der Kunst ihre Freiheit›.» Wibke Weishaupt, Kunst+Film

Heute

Heute