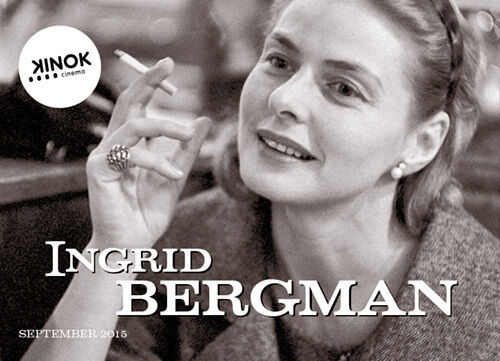

Ingrid Bergman zum 100. Geburtstag

Ingrid Bergman. Ein Porträt (1915 – 1982)

von Marli Feldvoss

«Play it again, Sam.» Aber Sam greift erst in die Tasten, als Ilsa drängt, ihm sogar die Melodie vorsummt. «You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh…» «Casablanca» (1942) ist schon lange Kult, Legende: der Song, das Liebespaar, Ilsa und Rick, vor allem jedoch der strahlende Liebreiz der noch sehr jungen Ingrid Bergman – in Grossaufnahme kaum auszuhalten. Ihre greifbare Natürlichkeit, das Ungeschminkte, ihr unglaublicher Charme waren auch entscheidend für ihre steile Karriere in Hollywood, die sich auffällig von der früherer europäischer Star-Importe wie Greta Garbo oder Marlene Dietrich unterschied. Mit dem Remake ihres grossen schwedischen Erfolgs «Intermezzo» wurde sie 1939 beim amerikanischen Publikum eingeführt. Drahtzieher David O. Selznick hatte das richtige Gespür, als er ihr gleich einen Siebenjahresvertrag anbot und sie als die «neue Garbo», wohlgemerkt eine «Anti-Garbo», einführte. Selznick drehte jedoch nur zwei Filme mit ihr, lieh sie umso mehr an andere Produktionen aus. So kam sie zu «Casablanca», ihrem grössten Erfolg.

Ingrid Bergman ging nicht mit fliegenden Fahnen nach Hollywood, sie stellte ihre Bedingungen; die üblichen Schönheitskorrekturen oder Namensänderungen der Traumfabrik lehnte sie entschieden ab. In ihren Rollen liess sie sich jedoch auf ein eher hausbackenes, moralisch hochstehendes Frauenbild festlegen, ein Vorbild. Darin sind sich ihre anschmiegsame und zugleich heroische Ilsa, die zerbrechliche Paula («Gaslight», 1944) oder die zu Anfang reichlich frivole Alicia («Notorious», 1946) durchaus ähnlich; ganz zu schweigen von Bergmans Lieblingsfigur, der Lichtgestalt Johanna von Orléans, die sie in den unterschiedlichsten Versionen spielte, zuletzt in einem Oratorium in Stockholm. «I made my own image», pflegte der Star selbstbewusst zu sagen; so richtig einlösen sollte sie diese Behauptung jedoch erst in ihrem zweiten Leben.

«Que bella!» So betörend schön war Ingrid Bergman noch nie. Das gepflegte Bild vom Star ohne Temperamente war umgeschlagen in das Naturereignis einer vom Schicksal gebeutelten Kreatur, die um ihre nackte Existenz zu ringen hat. Man schaut verwundert, auch mit Bewunderung auf die beherzte junge Frau, die sich – mutterseelenallein – im geblümten Kattunkleid mit Koffer und Handtasche auf den gefährlichen Weg zum Vulkangipfel begibt, um ihren Freiheitswillen durchzusetzen. Wenn sie dann ihr tränenüberströmtes, verzweifeltes, keineswegs weniger attraktives Gesicht für die lange Schlusssequenz von «Stromboli» (1950) schniefend der Kamera entgegenstreckt, war es wie ein Schock für ihr altes Publikum. Die perfekte Ingrid Bergman, das Ideal, die Ikone, war verschwunden, an ihre Stelle trat ein echter, ein leidender Mensch.

Die wirkliche Ingrid Bergman und ihr keineswegs so vorbildhaftes, affärenreiches Leben blieben von der Öffentlichkeit gänzlich abgeschottet. Das änderte sich erst, als sie auf der Höhe ihres Ruhms den folgenreichen «Ti-Amo-Brief» an Roberto Rossellini schrieb, auf den nicht nur die von ihr angestrebte künstlerische Veränderung folgte, sondern eine Liebesgeschichte, die sich zu dem Skandal der Fünfziger entwickeln sollte. Ingrid Bergman wurde für ihre «Kapitalverbrechen», die voreheliche Geburt ihres Sohnes Robertino und die Vernachlässigung ihrer Tochter Pia, die sie in Schweden zurückliess, bitter abgestraft: Jahrelang blieb sie aus den amerikanischen Kinos verbannt, brachte mit ihrem «bösen Einfluss» sogar den amerikanischen Senat in Aufruhr. Doch ihre Fangemeinde blieb ihr treu, wenn sie mit den damals abgelehnten, heute indes geschätzten und neu bewerteten italienischen Filmen keinen Erfolg hatte.

Szenen einer Ehe

«Wie er die Bergman führt, das hat mit Ehe zu tun, es gründet sich auf eine intime Kenntnis weniger der Schauspielerin als der Frau», schrieb Jacques Rivette bereits 1955. Ingrid Bergman beschreibt sich selbst in ihrer italienischen Zeit als eine Person, die ziellos durch die Filme läuft, ohne Zugang zu ihren Rollen zu finden. Rossellini zeigte sie als das, was sie tatsächlich war, eine Fremde. Dass sie auf diese Weise zu einem Medium wurde, durch das der Regisseur einen neuen, modernen Blick auf die im Umbruch befindliche Nachkriegsgesellschaft Italiens warf, blieb lange unerkannt. Auf der Inhaltsebene erzählen die fünf Filme vom Aufstieg und Fall einer grossen Liebe, die in der Wildheit der Liparischen Vulkane erblüht, nach einer Reise durch fremde soziale Milieus («Europa ’51», 1952), im Getümmel einer Marienprozession in die Agonie treibt und doch wieder zusammenfindet («Viaggio in Italia», 1954), schliesslich mit dem Ehebruch in «La paura» (1955) die kommende Entwicklung vorwegnimmt. Bergmans Frauen kommen aus bourgeoisen Milieus, sind emotional gestörte, aus der Bahn geworfene, entfremdete Frauen, Heimatlose. Die Kamera hält starr auf ihr Gesicht, registriert jede Regung, jede Erschütterung und bringt die Wandlungsfähigkeit einer grossen, modernen Schauspielerin zum Vorschein, die ihr Innerstes nach aussen stülpt, die Verzweiflung einer ganz normalen Frau.

Die vielen Gesichter eines Weltstars

«Ich übergebe Ihnen meine Frau.» Nach fünf Jahren endete das Arbeits- und Liebesverhältnis des streitlustigen Paares, das letztlich auf der künstlerischen Ebene nicht zusammenfand; zu sehr fühlte sich Bergman auch durch das possessive Verhalten Rossellinis eingeengt. Bei der Arbeit an Jean Renoirs Komödie «Elena et les hommes» (1956) blühte sie in der Rolle einer verarmten polnischen Prinzessin und charmanten Abenteurerin wieder auf, genoss auch ihren Triumph in der Pariser Inszenierung von «Tea and Sympathy». Nach acht Jahren in der Diaspora wurde sie für «Anastasia» (1956) nach Hollywood zurückgeholt – die Rolle einer Ausgestossenen, die ihren Weg zurück in die Gesellschaft findet. Fiktion und Wirklichkeit bleiben bei der Rollenwahl Bergmans nach wie vor eng verwoben. In der Gesellschaftskomödie «Indiscreet» (1958) spielt sie sich selbst, eine unabhängige Frau und berühmte Schauspielerin mit strahlenden Auftritten, die auf den Ehehafen mit Cary Grant zusteuert. Eine gelungene Symbiose von Star- und Lebensgeschichte verkörpert auch die englische Hausangestellte Gladys, eine einfache, nicht mehr ganz junge Frau, die sich ihren Lebenswunsch erfüllt, nach China zu reisen («The Inn of the Sixth Happiness», 1958). Ingrid Bergman ist dreiundvierzig Jahre alt, als sie in ihrer Filmrolle erklärt: «Ich glaube, dass mein wirkliches Leben erst hier begonnen hat.»

Ingrid Bergman wächst mühelos in ihre Altersrollen hinein, spielt mit 60 Jahren noch Hauptrollen, leistet sich Verrücktheiten wie «Cactus Flower» (1969) und kehrt, wie zum Abschied, mit «Herbstsonate» (1978) in ihre Heimat Schweden zurück, um als weltberühmte Pianistin – an der Seite von Liv Ullmann – noch einmal die Konflikte ihres Mutterdaseins zu durchleben. In der Rolle der israelischen Politikerin Golda Meir – Bergmans letzter Auftritt in einem Fernsehfilm, ohne Make-up, nur mit einer grauen Perücke ausgestattet – laufen die Fäden dieses reichen und ungewöhnlichen Künstlerlebens alle zusammen. Auch die charismatische Golda Meir opferte alles im Namen ihrer Karriere, auch sie war unheilbar an Krebs erkrankt. Ihre letzten Worte im Film «Ich habe getan, was ich für richtig hielt» gelten – in ihrer ganzen Tragweite – auch für Ingrid Bergman.

Marli Feldvoss ist Publizistin, Filmkritikerin und Dozentin für Filmgeschichte. Nach dem Studium der Germanistik, Romanistik und Filmwissenschaft (Frankfurt und Paris) lebt sie seit 1985 als freie Autorin in Frankfurt am Main. Sie schreibt Kritiken, Porträts, Essays über Film und Literatur für Printmedien, lange Jahre für FAZ und NZZ, für DIE ZEIT, epd Film und das Schweizer Filmbulletin; daneben zahlreiche Buchbeiträge, Radio- und Fernsehsendungen, zuletzt vorwiegend für den Deutschlandfunk.

Heute

Heute